¿QUé PASARíA SI INTENTáRAMOS NO DORMIR?

El siguiente texto es un fragmento del libro ¿Por qué soñamos? Y otras grandes preguntas sobre dormir y el sueño, de Pablo Barrecheguren (Plataforma Editorial) recién publicado. Es un viaje por la ciencia de los sueños, desde los lúcidos hasta el impacto en la salud de un buen descanso. Poco a poco se van resolviendo preguntas sobre el sueño, siendo la más sencilla de todas: ¿podemos vivir sin dormir?

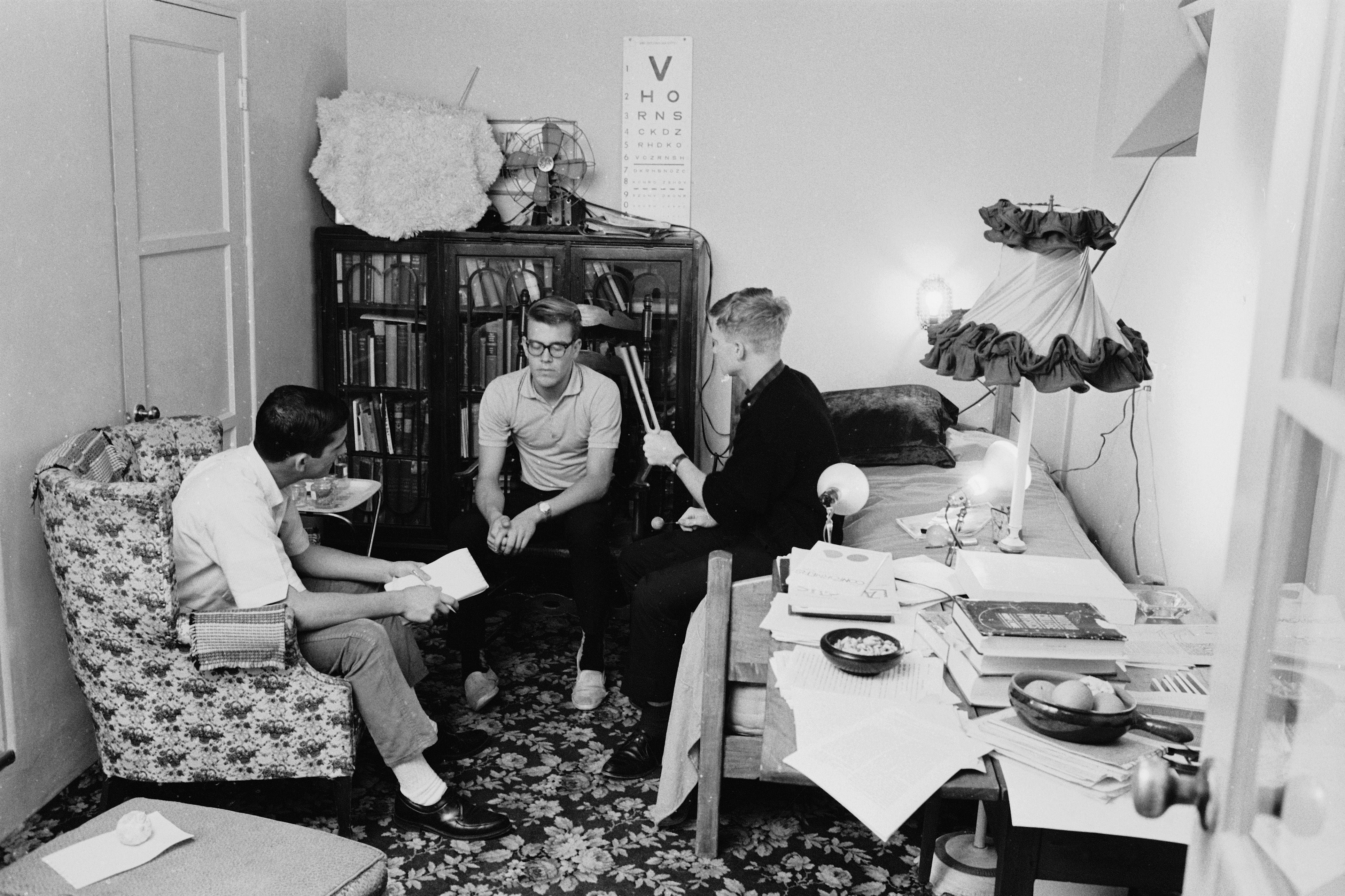

Durante las vacaciones de Navidad de 1963, los adolescentes Randy Gardner y Bruce McAllister decidieron aprovechar esos días para iniciar un proyecto de ciencias: ver cuánto tiempo puede estar una persona sin dormir. Al parecer, Randy y Bruce se jugaron a suertes lanzando una moneda quién sería el que no dormiría y quién vigilaría si el sujeto experimental se dormía o no. Le tocó a Randy aguantar despierto lo máximo posible. ¿Cuánto crees que aguantó?

Como todo fue muy improvisado, pronto los chavales de diecisiete años se dieron cuenta de que el trabajo era demasiado para los dos, así que pidieron ayuda a un colega en las tareas de vigilancia de Randy, y a los pocos días se les unió el investigador William Dement, de la Universidad de Stanford, quien fue uno de los pioneros en estudiar el sueño a nivel clínico. William había leído en un periódico sobre el proyecto de ciencias de los chicos y quiso involucrarse junto con un médico de la Marina de los Estados Unidos, John J. Ross. Esto debió aliviar bastante a los padres de Randy, ya que en esa época no había datos para saber qué iba a pasar, y supongo que una cierta supervisión clínica les tranquilizó un poco, aunque también cabe preguntarse por qué ningún adulto detuvo a Randy, ya que realmente no sabían qué podía pasar.

Al parecer, el truco principal para mantener despierto a Randy fue mantenerlo activo realizando actividades físicas, especialmente baloncesto. De hecho, incluso he llegado a leer que Randy mejoró en su juego a lo largo de los días de insomnio forzoso, aunque una posibilidad es que simplemente mejorara por la cantidad de horas de práctica diaria que jugaba. También le iban haciendo algunas pruebas para evaluar sus capacidades cognitivas, sus sentidos..., y aunque inicialmente Randy se mostraba optimista, incluso animado, pronto empezaron a quedar patentes algunas cosas: a partir del tercer día, Randy empezó a experimentar alucinaciones, y pasados los primeros días, su estado fue deteriorándose. “No hubo más subidas, solo bajadas y más bajadas. Era como si alguien estuviera limando con papel de lija mi cerebro. Mi cuerpo se arrastraba, y mi mente estaba destrozada”, escribió.

Está documentado que paulatinamente se fueron viendo afectadas sus capacidades de percepción, sufrió cambios en el olfato, problemas de memoria, atención, cambios de humor, perdió progresivamente agilidad verbal, su memoria empeoró y su habla también se vio afectada: llegó a un punto en el que le costaba hasta charlar porque, entre otras cosas, se distraía tanto que era incapaz de mantener una conversación. En estos momentos finales, se alcanzó un punto donde Randy era incapaz de hacer las pruebas cognitivas que se le planteaban porque tenía ya tan poca capacidad de concentración que perdía continuamente el hilo de lo que estaba haciendo. Durante el último día se le describe como casi letárgico, inexpresivo y monótono en el habla. Finalmente, Randy se durmió transcurridos 11 días y 25 minutos.

Randy durmió durante 14 horas seguidas antes de despertarse para ir al baño. En los días siguientes, su patrón de sueño fue recuperando la normalidad y las evaluaciones realizadas no han encontrado que Randy sufra secuelas a largo plazo por la experiencia. Sin embargo, esta historia tiene muchas pegas que impiden sacar conclusiones: quizá la más importante es que es muy probable que Randy experimentara microsueños, brevísimos instantes en los que su cerebro pasaba de estar despierto (vigilia) a estados de consciencia similares a estar dormido, lo cual ya de entrada significaría que Randy no habría estado algo más 264 horas seguidas despierto. Otro punto relevante es que, al parecer, ocasionalmente durante esos días tomó alguna Coca-Cola, así que hubo un poco de cafeína alterando el experimento. Además, recordemos que Randy era un adolescente y, como veremos más adelante, las necesidades de sueño de un adolescente no son las mismas que las de un niño, un bebé, un adulto o un anciano. También hay que contar tanto con las limitaciones técnicas de la época como con que algunos factores, como, por ejemplo, la supuesta mejora física jugando al baloncesto, no se midieron con la precisión adecuada (al menos para lo que ahora se considera riguroso). Lo cual me lleva al último punto, y es que este experimento falla en muchos puntos de diseño, entre ellos uno de los más obvios es que es un proyecto realizado poniendo a prueba a una única persona, cuando las investigaciones más preliminares suelen trabajar con grupos de, como mínimo, diez a veinte personas (y esta cifra puede crecer hasta las decenas de miles de personas, o incluso más). En definitiva, a nivel técnico el experimento fue una chapuza, y muy criticable a nivel ético. Esto obviamente no es culpa de Randy o Brand, que nada tenían de formación neurocientífica.

Aunque hay personas que afirman haber conseguido superar el récord de Randy (por algunas pocas horas, tampoco os esperéis nada muy lejano a esos once días sin dormir), se suele decir que nadie va a superar este récord, ya que las instituciones que registran estas cosas, como el Guinness World Records, hace tiempo que no verifican este tipo de marcas para evitar que alguien se haga daño intentándolo, ya que existe un riesgo real bastante considerable. Y, por el mismo motivo, tampoco hay experimentos científicos para ver cuánto tiempo aguanta una persona sin dormir, así que gran parte de la información sobre qué ocurre si una persona pierde la capacidad de dormir viene de los casos clínicos en los que un problema de salud genera una situación similar. Aquí destacan los pacientes con insomnio familiar fatal o quienes padecen síndrome de Morvan.

Por un lado, tenemos el insomnio familiar fatal; las personas que lo padecen fallecen pasados de 8 a 72 meses desde que empiezan a manifestar los síntomas. La palabra “familiar” hace referencia a que se trata de una enfermedad hereditaria, aunque muy poco frecuente, ya que es la enfermedad hereditaria de proteínas priónicas más rara. Este tipo de enfermedades, sean hereditarias o no, y entre las cuales la más conocida es la de Creutzfeldt-Jakob, se caracterizan porque la causa es un prion (un prion es un tipo de proteína bastante problemática que es capaz de convertir a otras proteínas similares en priones, haciendo que cada vez haya más priones y menos proteínas «normales»). Si imaginamos las proteínas como distintos tipos de fruta, y cada fruta la tenemos en una cesta diferente, los priones serían como una pieza de fruta podrida: al colocar, por ejemplo, un prion manzana en la cesta de las manzanas, poco a poco las manzanas (las proteínas manzana) alrededor del prion se irán convirtiendo en manzanas podridas (nuevos priones tipo manzana), que pudrirán al resto de manzanas a su alrededor, y así hasta que todo el cesto esté podrido. Aunque todavía hay muchos puntos del origen de la enfermedad que no están claros, la idea general es que en el insomnio familiar fatal los pacientes heredan cambios genéticos que hacen que en algún momento fabriquen los priones que generan la enfermedad, la cual se caracteriza por una serie de síntomas, entre los cuales destaca un profundo insomnio.

Y, por otro lado, tenemos el síndrome de Morvan, que es una situación completamente distinta porque se trata de una enfermedad autoinmune, es decir, provocada por un funcionamiento erróneo del sistema inmunitario del paciente. Hay muy pocos casos documentados de este síndrome, el cual tiene un amplio abanico de síntomas que van desde contracciones musculares involuntarias a dolorosos calambres en los músculos, alucinaciones, un profundo insomnio en la mayoría de los casos, e incluso hay casos que presentan otros síntomas tan dispares como estreñimiento o sudoración excesiva. El insomnio es un punto importante del síndrome, ya que está presente casi en el 90 % de los casos, y el paciente puede experimentar grados muy profundos de pérdida de sueño, pero, a diferencia de lo que ocurre en el insomnio familiar fatal, en la gran mayoría de los casos esta enfermedad no es letal: nueve de cada diez casos acaban remitiendo espontáneamente, mientras que el 10 % de pacientes fallece.

Durante muchos años, los fallecimientos tanto por el síndrome de Morvan como por insomnio familiar fatal se han utilizado como un argumento definitivo para afirmar que los seres humanos no podemos sobrevivir sin dormir. Sin embargo, esta afirmación se está discutiendo bastante porque tiene varios puntos flacos: quizás, el punto principal es que son enfermedades muy complejas y bastante desconocidas en las que los pacientes desarrollan muchos problemas más allá del insomnio, así que no necesariamente es la falta de sueño la causa del fallecimiento. Además, son situaciones muy excepcionales: por ejemplo, solo hay documentada aproximadamente una veintena de casos de síndrome de Morvan que presentan desórdenes de sueño. Y, además, hay bastante complejidad en concretar cómo se presenta el insomnio en estas enfermedades, ya que el sueño no es un proceso homogéneo y pueden estar fallando más unas partes del sueño que otras; a lo cual debemos sumar la posibilidad de que los pacientes pueden estar experimentando microsueños que, en parte, alivien su falta de sueño.

Pablo Barrecheguren es doctor en Biomedicina especializado en Neurobiología y autor de ¿Por qué soñamos? Y otras grandes preguntas sobre dormir y el sueño.

Puedes seguir a EL PAÍS Salud y Bienestar en Facebook, X e Instagram.

2024-06-27T05:14:10Z dg43tfdfdgfd